访谈澳大利亚悉尼大学斯图亚特・里斯荣誉教授

以下文章摘录自圣教新闻对澳大利亚悉尼大学斯图亚特・里斯(Stuart Rees)荣誉教授的专访,原文刊登于2025年5月2日。在专访中,里斯教授回顾他与池田大作会长相遇的过程,并针对在当今世界建构公平且恒久的和平必要的道德基础,分享他的见解。此版本包含未刊登于日文原文的补充注解。

《圣教新闻》:我们生存的世界如今正面临一系列迫切的挑战,包括武装冲突、侵犯人权、极右翼运动崛起以及金融市场的不稳定。您如何看待当前的全球局势?您认为,这些挑战的核心是什么?

斯图亚特・里斯教授

斯图亚特・里斯教授:我们在世界上许多地方看到道德标准正不断恶化,一切似乎都归结为自身利益――每个单一的个人、每个国家,都只顾自己。不平等是造成不稳定的主要因素之一,然而,我不认为问题单纯出于经济因素,其中还存在着更深层的文化议题,而这些现象扭曲了我们的观点,驱使我们相信权力意味着支配,成功就是占有更多财富,更多武器与更多控制权。这样的心态助长了竞争而非合作,也塑造了我们说话、行动以及对待彼此的方式。

我经常说,权力有两种。一种是胁迫性的,目的在于支配或是压制。另一种则是提升生命品质的权力,寻求的是捍卫尊严,促进团结,并支持人们过着有意义的生活。问题在于,前者我们见得太多,后者却远远不及。这就是为什么我一直坚持,和平必须以正义为基础。

《圣教新闻》:基于正义的和平是您长久以来强调的理念,可否跟我们说明这句话的含意,以及为何它是建立恒久和平的重要基础?

里斯教授:在人们被迫保持缄默,或是在他们的需求与权利被忽略的情况下,是不可能会有和平的存在。真正的和平不仅仅是没有战争的状态。

和平必须成为奠基石,让你的生活在心理、身体、文化及精神方面都获得提升与改善。这才是值得实现的和平。正义是以保障人们生活品质的声明作为前提。你是否能受优质的教育?你是否能享有完善的医疗服务?你能否找到有生产力的工作?你是否活在一个没有歧视的世界中?这些才是构成和平的真正要素。因此,和平不仅仅是没有暴力,而是要根植于正义。

没有正义的和平,在某种意义上来说,如同建立在沙地上,是极不稳固的。终止第一次世界大战的《凡尔赛条约》虽平息了战火,止住了杀伐,带来了表面上的和平。然而,由于其条款具有惩罚性质且不公正,最终还是埋下了下一场战争的祸根。该条约秉持的价值观及使用的措辞皆不恰当。

相较之下,在经历两次世界大战后制定的《世界人权宣言》则明确体现了提升生命价值的力量,这是一份全球性的声明,象征并肯定了人类全体与生俱来的尊严与平等。在威权主义兴起、社会日益分裂的当今,我们比以往任何时刻都更需要这种共享的道德规范。

《圣教新闻》:当今世界日益分裂,努力超越差异进行沟通,比以往都更为重要。然而,我们如何在似乎不可能进行对话的情形下,重塑尊严并建立连结呢?

里斯教授 :由三十条条文组成的《世界人权宣言》肯定了每个人的尊严,不论种族、性别、宗教或其他差异。它精确地阐明了对话的精神¬――那是一种非暴力的语言,目的是为了克服分裂及歧视。

在我的经验中,特别在冲突日益加深时的有意义对话,并非始于争辩,而是从尊重开始。这道理看似显而易见,但是当你面对一个观点与你截然不同的人时,却并非总是能轻易做到。一切都从认同眼前这个人的尊严开始。

我曾经造访非洲以及中东情势高度紧张的地区,并与当地的军事领袖会面。这些人物可能并不期望对话会发生。我一开始提出的问题是:“将军,您喜欢听什么类型的音乐?”或是“您有几个孩子?”。这类问题开启了基本的人性连结,我称之为生命经历的契机。一旦你对某人的生平故事有所了解,就很难将他们简化成单一的头衔或角色。

这也是为什么我对以羞辱或排斥为原则的外交政策持批判态度。将人们逼入绝境并拒绝与他们沟通,这样的方式何时曾经带来和平?又何曾有人说过:“感谢你这样羞辱我。从现在起我会彻底改变,变成你希望的样子”?真心对待才能获得回应。当人们觉得受到尊重,觉得自己被认真看待时,才最有可能愿意以同样方式回报。

这让我想起一句经常被认为是法国作家及哲学家伏尔泰的名言:“我不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利。”对我而言,这句话体现了对话的精神――并非要求对方同意所有事,而是坚信人们的声音必须被听见。

我是少数曾经坐下来与哈玛斯领袖面对面谈话的西方人之一。我们谈论了政府的组织结构,也讨论了妇女的地位。当然都需要借助于口译人员,因为我并不懂阿拉伯语。但是在那一个小时中,我感受到真正的连结。他们也是人,就跟你我一样。对话最理想的状态,不在于交换资讯,而在于感受,提出的问题像是:“什么会鼓舞你?是一段音乐?还是一种建筑风格?或是最喜欢的菜肴?”这些并不是附带一提的非核心问题,而是编织成人性系绊的精随。而且幽默感也很重要。不带恶意的幽默能创造一个有共同理解的瞬间,并会转换现场的氛围及能量。

《圣教新闻》:建立超越差异的连结,其关键在于我们自己能否成为尊重他人的人。这种内在的变革是将焦点转向内心,而这是您与池田先生的对谈中一再出现的主题。

里斯教授:当今世界的主要挑战之一,是许多人持续地忙碌奔波,彷彿人生是一场耐力与物质成就的竞赛。这样的生活方式下,停下来省视自己变得更加困难。然而,反省却至关重要。当我们认为自己掌握了所有问题的答案,或者相信自己是无可挑剔时,就开始有麻烦了。因此我经常说,谦逊是一切的根本,若是没有谦逊,就没有成长以及和平的空间。内在的变革始于愿意停下脚步,并认清我们真正了解的其实是多么有限。

我在此看到了自己与池田会长的强烈共鸣。他的著作与指导中自始至终强调,恒久的和平始于内心。关键在于我们转变看待自己与他人的方式,不是将别人视为对手,而是同为人类的伙伴。要实现这样的转变,要有勇气与想像力。

我同时也相信,真正的教育应该培养这种内在的转变,不仅着重于资历或效率,而是关乎同理心、察觉力以及人格的塑造。我在日本的创价教育体系、日本创价大学以及美国创价大学都看到这样的教育方针。这些不只是提供正式学习的场所,更是培养音乐、艺术、对话以及欢喜感的空间,我将其称为非暴力的文化语言。

池田会长的一切举措――从诗集、音乐图书馆到博物馆都反映一种信念,即教育是对人本主义精神的终身追求。我相信教育的真正目标就在于,不仅仅是传授知识,而是激发一种责任感。不只是问自己:“我如何才能成功?”,还要自问:“我该如何让这个世界更具人道精神?”

《圣教新闻》:您曾四次与池田会长会面,并合著对谈集《畅谈和平的哲学与诗心》。您如何评价池田会长对和平的贡献?

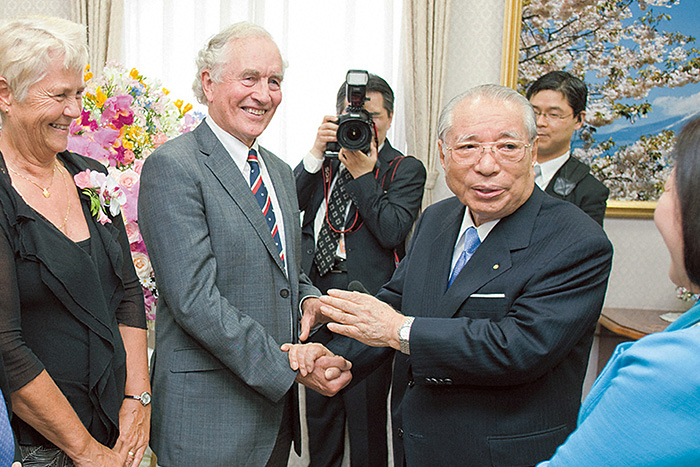

里斯教授与池田会长的会面。悉尼和平基金会颁赠奖状予池田会长,以表扬他对非暴力和人权教育的贡献(2009年4月,东京)

里斯教授:能有机会与池田会长见面,是我的荣幸。我值遇的是一位风采过人的人物,他有着充满诗意的思考方式,能将正义、爱、艺术以及人性如同一幅锦绣挂毯般编织在一起。我们的谈话中有一种思想上的共鸣,不仅诉诸于理性,更触及了想像力和良知。

英国诗人珀西‧比希‧雪莱有一句名言:“诗人是不被承认的世间立法者。”他的意思是,艺术家能阐明对人类真正重要的事,唤醒同理心,并拓展我们的道德视野。池田会长对此深有体悟,他对和平的愿景与诗歌、艺术和日常生活中的丰富情感密不可分。

并不是每个人都能与传统意义上的诗歌产生连结,但是诗可以体现在我们的生活、言语表达以及关心他人之中。过着诗意的生活并不需要会写诗,可以是日常生活中慷慨的行为、温暖的款待,甚至是伸出援手帮助陌生人度过困境的勇气。即使是像全民健康保险这类政策,由于将关怀延伸至我们也许永远都不会遇到的人,也反映了一种诗意,一种超越熟悉与否的慈悲精神。这样的诗歌充满生命力,是多面向、充满好奇心且乐意去探究可预测范围外的事物。

“国际创价学会”拥有一段充满道德勇气的历史。牧口常三郎、户田城圣与池田大作三位会长坚持他们的信仰而遭受迫害。牧口甚至因为反对当时的军国主义被捕入狱,最终因此过世。这样的行动源于坚定的信念,如今我们已非常少见。公众领域的人物必须具备勇气,但这种特质却往往很稀缺。太多领导人只是观望风向,规避风险。良知不是可以外求之物,而是必须亲身实践的准则。

当我思索池田会长毕生的志业时,最先想到的是他对和平的贡献,特别是他坚定地倡导废除核武器,这项倡议充满深邃的人性。他诉求的对象不只是机构,还向一般民众伸出援手,希望借此培养大众的意识以及团结精神。

池田会长同样深信联合国的作用,他认为联合国尽管并非完美的机构,但却是个推动对话与合作的重要平台。池田会长也积极关注气候变化的议题,认为这是攸关人类未来的挑战。对他而言,维护并保存我们珍贵的自然环境,不只是科学或是政治议题,追根究底其实是一份植根于我们共通人性中的道德责任。

我因为自己工作的关系,曾与原住民社区相处。我从他们的信仰中学习到,环境与人密不可分,是构成人类自我的一部分。这种相互联系的理念,与佛教思想及池田会长的教导不谋而合。无关乎控制,而是守护的精神与共同的责任。

池田会长终其一生致力于建立一个以正义为基础的和平。我相信他付出的每一份努力都将成为照亮人类历史的精神典范。

《圣教新闻》:创价学会长久以来一直将民间对话置于其和平运动的核心。从您的角度来看,您如何看待该组织对于和平的持续投入,及其在当今世局中的作用?

欧洲SGI当地的座谈会(2023年11月,墨尔本)

里斯教授:我一直很赞赏创价学会活动中的文化层面。这些会议不仅仅是对话的场合,更洋溢着音乐、诗歌以及欢乐。对我而言,这正是和平本身的语言。池田会长对此身有领悟。他很清楚,和平不仅仅是没有战争的状态,还必须要有文化、创造力以及良知的存在。

我也受到在创价学会遇到的年轻人所鼓舞。他们充满希望与抱负,让我对未来怀有信心。

在一个充满冲突与分裂的时代,这类道德共同体提供了一些不一样的东西,即是一种沉静的力量、一种非暴力的素养,同时也提醒人们,最持久的改变往往从最小的地方开始,可以是两个人之间的一场谈话或是共享的一顿饭,然后自此向外扩展。

《圣教新闻》:您经常强调连结与共同目标的重要性。您如何看待小型团体及社群在推动社会转型方面的作用?

里斯教授:经常有学生问我:“我能做些什么?”我通常回答:“我不确定你单靠一己之力能做多少事,但是如果跟一两个人合作,你们可以完成很多。”当然,需要有清晰的愿景和使命感,才能实现有意义的改变。但这一切都始于小规模的对话,再加上一些勇气。

迈向改变的第一步是克服宿命论,那是一种无论自己做什么都无济于事、听天由命的态度。我也会有这种感受,特别是当我反思当今在中东发生的悲剧时。但是如果任由这种感觉主导我们,最终会连早上起床都变得不可能。正因为如此,我们每天都必须寻找希望,即使它仅出现在最微不足道的胜利中。

就这层意义而言,共同群体提供了强大的支持。在我担任悉尼大学和平与冲突研究中心主任期间,学生来自全世界各地,即使在执行非常严肃的工作,我们也都能感受到欢喜,这一点很重要。我时常说,任何值得推动的运动都必须让人乐在其中。如果不能带来凝聚力及活力,将不会持久。这也是我在创价学会的会议中所看到的,那里总是会有音乐、食物以及热情的款待。这并不肤浅,而是一种能够鼓励人心的文化。创价学会不仅是一群志同道合的人组成的团体,更是一个道德共同体――会员们亲身实践他们的价值观,互相支持并依此采取行动。

就如同我们现在正在进行的小规模对话,也正在全世界的创价学会团体中发生。这些对话意义重大,而且并不会止步于地方层级。在友谊中萌芽的事物,往往会成长为全球性的责任。

池田会长超越文化及意识型态的藩篱,将思想家、艺术家以及社会活动家聚集起来,在全世界展开对话。他借此让我们了解,以相互尊重为基础的对话可以产生多么强大的力量。他的风范将持续深刻地鼓舞人心,直至长远的未来。

斯图亚特・里斯是悉尼大学的荣誉教授以及悉尼和平基金会(Sydney Peace Foundation)的前任理事长。里斯教授于1939年出生在英格兰,曾在英国、加拿大、印度与斯里兰卡等多个国家从事人道与社会福利工作,并创办悉尼大学和平与冲突研究中心,担任该中心主任长达十八年。他的著名作品包括《人权》(Human Rights)、《企业责任:一场对话》(Corporate Responsibility: A Dialogue)、《对和平的热情:创造性地行使权力》(Passion for Peace: Exercising Power Creatively)以及诗集《告诉我关于战争的真相》(Tell Me the Truth About War),他于2005年因对国际关系作出贡献而获颁澳大利亚勋章。