訪談澳大利亞悉尼大學斯圖亞特・里斯榮譽教授

以下文章摘錄自聖教新聞對澳大利亞悉尼大學斯圖亞特・里斯(Stuart Rees)榮譽教授的專訪,原文刊登於2025年5月2日。在專訪中,里斯教授回顧他與池田大作會長相遇的過程,並針對在當今世界建構公平且恆久的和平必要的道德基礎,分享他的見解。此版本包含未刊登於日文原文的補充註解。

《聖教新聞》:我們生存的世界如今正面臨一系列迫切的挑戰,包括武裝衝突、侵犯人權、極右翼運動崛起以及金融市場的不穩定。您如何看待當前的全球局勢?您認為,這些挑戰的核心是什麼?

斯圖亞特・里斯教授

斯圖亞特・里斯教授:我們在世界上許多地方看到道德標準正不斷惡化,一切似乎都歸結為自身利益――每個單一的個人、每個國家,都只顧自己。不平等是造成不穩定的主要因素之一,然而,我不認為問題單純出於經濟因素,其中還存在著更深層的文化議題,而這些現象扭曲了我們的觀點,驅使我們相信權力意味著支配,成功就是佔有更多財富,更多武器與更多控制權。這樣的心態助長了競爭而非合作,也塑造了我們說話、行動以及對待彼此的方式。

我經常說,權力有兩種。一種是脅迫性的,目的在於支配或是壓制。另一種則是提升生命品質的權力,尋求的是捍衛尊嚴,促進團結,並支持人們過著有意義的生活。問題在於,前者我們見得太多,後者卻遠遠不及。這就是為什麼我一直堅持,和平必須以正義為基礎。

《聖教新聞》:基於正義的和平是您長久以來強調的理念,可否跟我們說明這句話的含意,以及為何它是建立恆久和平的重要基礎?

里斯教授:在人們被迫保持緘默,或是在他們的需求與權利被忽略的情況下,是不可能會有和平的存在。真正的和平不僅僅是沒有戰爭的狀態。

和平必須成為奠基石,讓你的生活在心理、身體、文化及精神方面都獲得提升與改善。這才是值得實現的和平。正義是以保障人們生活品質的聲明作為前提。你是否能受優質的教育?你是否能享有完善的醫療服務?你能否找到有生產力的工作?你是否活在一個沒有歧視的世界中?這些才是構成和平的真正要素。因此,和平不僅僅是沒有暴力,而是要根植於正義。

沒有正義的和平,在某種意義上來說,如同建立在沙地上,是極不穩固的。終止第一次世界大戰的《凡爾賽條約》雖平息了戰火,止住了殺伐,帶來了表面上的和平。然而,由於其條款具有懲罰性質且不公正,最終還是埋下了下一場戰爭的禍根。該條約秉持的價值觀及使用的措辭皆不恰當。

相較之下,在經歷兩次世界大戰後制定的《世界人權宣言》則明確體現了提升生命價值的力量,這是一份全球性的聲明,象徵並肯定了人類全體與生俱來的尊嚴與平等。在威權主義興起、社會日益分裂的當今,我們比以往任何時刻都更需要這種共享的道德規範。

《聖教新聞》:當今世界日益分裂,努力超越差異進行溝通,比以往都更為重要。然而,我們如何在似乎不可能進行對話的情形下,重塑尊嚴並建立連結呢?

里斯教授:由三十條條文組成的《世界人權宣言》肯定了每個人的尊嚴,不論種族、性別、宗教或其他差異。它精確地闡明了對話的精神――那是一種非暴力的語言,目的是為了克服分裂及歧視。

在我的經驗中,特別在衝突日益加深時的有意義對話,並非始於爭辯,而是從尊重開始。這道理看似顯而易見,但是當你面對一個觀點與你截然不同的人時,卻並非總是能輕易做到。一切都從認同眼前這個人的尊嚴開始。

我曾經造訪非洲以及中東情勢高度緊張的地區,並與當地的軍事領袖會面。這些人物可能並不期望對話會發生。我一開始提出的問題是:「將軍,您喜歡聽什麼類型的音樂?」或是「您有幾個孩子?」。這類問題開啟了基本的人性連結,我稱之為生命經歷的契機。一旦你對某人的生平故事有所了解,就很難將他們簡化成單一的頭銜或角色。

這也是為什麼我對以羞辱或排斥為原則的外交政策持批判態度。將人們逼入絕境並拒絕與他們溝通,這樣的方式何時曾經帶來和平?又何曾有人說過:「感謝你這樣羞辱我。從現在起我會徹底改變,變成你希望的樣子」?真心對待才能獲得回應。當人們覺得受到尊重,覺得自己被認真看待時,才最有可能願意以同樣方式回報。

這讓我想起一句經常被認為是法國作家及哲學家伏爾泰的名言:「我不同意你的觀點,但我誓死捍衛你說話的權利。」對我而言,這句話體現了對話的精神――並非要求對方同意所有事,而是堅信人們的聲音必須被聽見。

我是少數曾經坐下來與哈瑪斯領袖面對面談話的西方人之一。我們談論了政府的組織結構,也討論了婦女的地位。當然都需要藉助於口譯人員,因為我並不懂阿拉伯語。但是在那一個小時中,我感受到真正的連結。他們也是人,就跟你我一樣。對話最理想的狀態,不在於交換資訊,而在於感受,提出的問題像是:「什麼會鼓舞你?是一段音樂?還是一種建築風格?或是最喜歡的菜餚?」這些並不是附帶一提的非核心問題,而是編織成人性繫絆的精隨。而且幽默感也很重要。不帶惡意的幽默能創造一個有共同理解的瞬間,並會轉換現場的氛圍及能量。

《聖教新聞》:建立超越差異的連結,其關鍵在於我們自己能否成為尊重他人的人。這種內在的變革是將焦點轉向內心,而這是您與池田先生的對談中一再出現的主題。

里斯教授:當今世界的主要挑戰之一,是許多人持續地忙碌奔波,彷彿人生是一場耐力與物質成就的競賽。這樣的生活方式下,停下來省視自己變得更加困難。然而,反省卻至關重要。當我們認為自己掌握了所有問題的答案,或者相信自己是無可挑剔時,就開始有麻煩了。因此我經常說,謙遜是一切的根本,若是沒有謙遜,就沒有成長以及和平的空間。內在的變革始於願意停下腳步,並認清我們真正了解的其實是多麼有限。

我在此看到了自己與池田會長的強烈共鳴。他的著作與指導中自始至終強調,恆久的和平始於內心。關鍵在於我們轉變看待自己與他人的方式,不是將別人視為對手,而是同為人類的伙伴。要實現這樣的轉變,要有勇氣與想像力。

我同時也相信,真正的教育應該培養這種內在的轉變,不僅著重於資歷或效率,而是關乎同理心、察覺力以及人格的塑造。我在日本的創價教育體系、日本創價大學以及美國創價大學都看到這樣的教育方針。這些不只是提供正式學習的場所,更是培養音樂、藝術、對話以及歡喜感的空間,我將其稱為非暴力的文化語言。

池田會長的一切舉措――從詩集、音樂圖書館到博物館都反映一種信念,即教育是對人本主義精神的終身追求。我相信教育的真正目標就在於,不僅僅是傳授知識,而是激發一種責任感。不只是問自己:「我如何才能成功?」,還要自問:「我該如何讓這個世界更具人道精神?」

《聖教新聞》:您曾四次與池田會長會面,並合著對談集《暢談和平的哲學與詩心》。您如何評價池田會長對和平的貢獻?

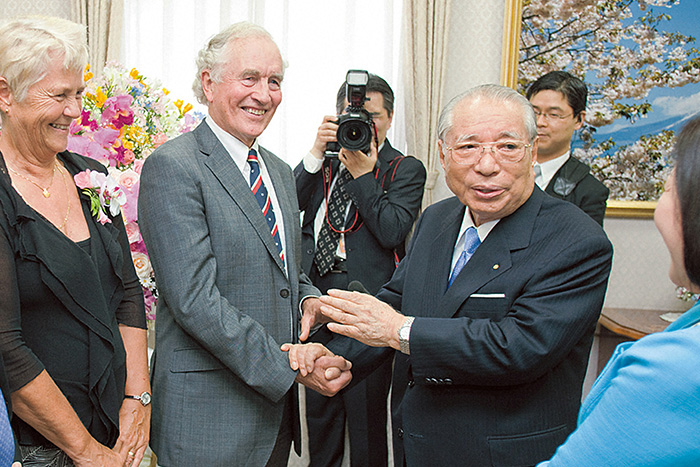

里斯教授與池田會長的會面。悉尼和平基金會頒贈獎狀予池田會長,以表揚他對非暴力和人權教育的貢獻(2009年4月,東京)

里斯教授:能有機會與池田會長見面,是我的榮幸。我值遇的是一位風采過人的人物,他有著充滿詩意的思考方式,能將正義、愛、藝術以及人性如同一幅錦繡掛毯般編織在一起。我們的談話中有一種思想上的共鳴,不僅訴諸於理性,更觸及了想像力和良知。

英國詩人珀西・比希・雪萊有一句名言:「詩人是不被承認的世間立法者。」他的意思是,藝術家能闡明對人類真正重要的事,喚醒同理心,並拓展我們的道德視野。池田會長對此深有體悟,他對和平的願景與詩歌、藝術和日常生活中的豐富情感密不可分。

並不是每個人都能與傳統意義上的詩歌產生連結,但是詩可以體現在我們的生活、言語表達以及關心他人之中。過著詩意的生活並不需要會寫詩,可以是日常生活中慷慨的行為、溫暖的款待,甚至是伸出援手幫助陌生人度過困境的勇氣。即使是像全民健康保險這類政策,由於將關懷延伸至我們也許永遠都不會遇到的人,也反映了一種詩意,一種超越熟悉與否的慈悲精神。這樣的詩歌充滿生命力,是多面向、充滿好奇心且樂意去探究可預測範圍外的事物。

「國際創價學會」擁有一段充滿道德勇氣的歷史。牧口常三郎、戶田城聖與池田大作三位會長堅持他們的信仰而遭受迫害。牧口甚至因為反對當時的軍國主義被捕入獄,最終因此過世。這樣的行動源於堅定的信念,如今我們已非常少見。公眾領域的人物必須具備勇氣,但這種特質卻往往很稀缺。太多領導人只是觀望風向,規避風險。良知不是可以外求之物,而是必須親身實踐的準則。

當我思索池田會長畢生的志業時,最先想到的是他對和平的貢獻,特別是他堅定地倡導廢除核武器,這項倡議充滿深邃的人性。他訴求的對象不只是機構,還向一般民眾伸出援手,希望藉此培養大眾的意識以及團結精神。

池田會長同樣深信聯合國的作用,他認為聯合國儘管並非完美的機構,但卻是個推動對話與合作的重要平台。池田會長也積極關注氣候變化的議題,認為這是攸關人類未來的挑戰。對他而言,維護並保存我們珍貴的自然環境,不只是科學或是政治議題,追根究底其實是一份植根於我們共通人性中的道德責任。

我因為自己工作的關係,曾與原住民社區相處。我從他們的信仰中學習到,環境與人密不可分,是構成人類自我的一部分。這種相互聯繫的理念,與佛教思想及池田會長的教導不謀而合。無關乎控制,而是守護的精神與共同的責任。

池田會長終其一生致力於建立一個以正義為基礎的和平。我相信他付出的每一份努力都將成為照亮人類歷史的精神典範。

《聖教新聞》:創價學會長久以來一直將民間對話置於其和平運動的核心。從您的角度來看,您如何看待該組織對於和平的持續投入,及其在當今世局中的作用?

歐洲SGI當地的座談會(2023年11月,墨爾本)

里斯教授:我一直很讚賞創價學會活動中的文化層面。這些會議不僅僅是對話的場合,更洋溢著音樂、詩歌以及歡樂。對我而言,這正是和平本身的語言。池田會長對此身有領悟。他很清楚,和平不僅僅是沒有戰爭的狀態,還必須要有文化、創造力以及良知的存在。

我也受到在創價學會遇到的年輕人所鼓舞。他們充滿希望與抱負,讓我對未來懷有信心。

在一個充滿衝突與分裂的時代,這類道德共同體提供了一些不一樣的東西,即是一種沉靜的力量、一種非暴力的素養,同時也提醒人們,最持久的改變往往從最小的地方開始,可以是兩個人之間的一場談話或是共享的一頓飯,然後自此向外擴展。

《聖教新聞》:您經常強調連結與共同目標的重要性。您如何看待小型團體及社群在推動社會轉型方面的作用?

里斯教授:經常有學生問我:「我能做些什麼?」我通常回答:「我不確定你單靠一己之力能做多少事,但是如果跟一兩個人合作,你們可以完成很多。」當然,需要有清晰的願景和使命感,才能實現有意義的改變。但這一切都始於小規模的對話,再加上一些勇氣。

邁向改變的第一步是克服宿命論,那是一種無論自己做什麼都無濟於事、聽天由命的態度。我也會有這種感受,特別是當我反思當今在中東發生的悲劇時。但是如果任由這種感覺主導我們,最終會連早上起床都變得不可能。正因為如此,我們每天都必須尋找希望,即使它僅出現在最微不足道的勝利中。

就這層意義而言,共同群體提供了強大的支持。在我擔任悉尼大學和平與衝突研究中心主任期間,學生來自全世界各地,即使在執行非常嚴肅的工作,我們也都能感受到歡喜,這一點很重要。我時常說,任何值得推動的運動都必須讓人樂在其中。如果不能帶來凝聚力及活力,將不會持久。這也是我在創價學會的會議中所看到的,那裡總是會有音樂、食物以及熱情的款待。這並不膚淺,而是一種能夠鼓勵人心的文化。創價學會不僅是一群志同道合的人組成的團體,更是一個道德共同體――會員們親身實踐他們的價值觀,互相支持並依此採取行動。

就如同我們現在正在進行的小規模對話,也正在全世界的創價學會團體中發生。這些對話意義重大,而且並不會止步於地方層級。在友誼中萌芽的事物,往往會成長為全球性的責任。

池田會長超越文化及意識型態的藩籬,將思想家、藝術家以及社會活動家聚集起來,在全世界展開對話。他藉此讓我們了解,以相互尊重為基礎的對話可以產生多麼強大的力量。他的風範將持續深刻地鼓舞人心,直至長遠的未來。

斯圖亞特・里斯是悉尼大學的榮譽教授以及悉尼和平基金會(Sydney Peace Foundation)的前任理事長。里斯教授於1939年出生在英格蘭,曾在英國、加拿大、印度與斯里蘭卡等多個國家從事人道與社會福利工作,並創辦悉尼大學和平與衝突研究中心,擔任該中心主任長達十八年。他的著名作品包括《人權》(Human Rights)、《企業責任:一場對話》(Corporate Responsibility: A Dialogue)、《對和平的熱情:創造性地行使權力》(Passion for Peace: Exercising Power Creatively)以及詩集《告訴我關於戰爭的真相》(Tell Me the Truth About War),他於2005年因對國際關係作出貢獻而獲頒澳大利亞勳章。